2022年3月15日,建筑师、教育家和社会活动家 Diébédo Francis Kéré (迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷)荣获2022年度普利兹克建筑奖。

因其评审程序的公正性、权威性以及获奖者的影响力,奖项在一定程度上勾勒出了现代建筑思潮的伟大脉络,普利兹克奖更有建筑界的诺贝尔奖之美誉。

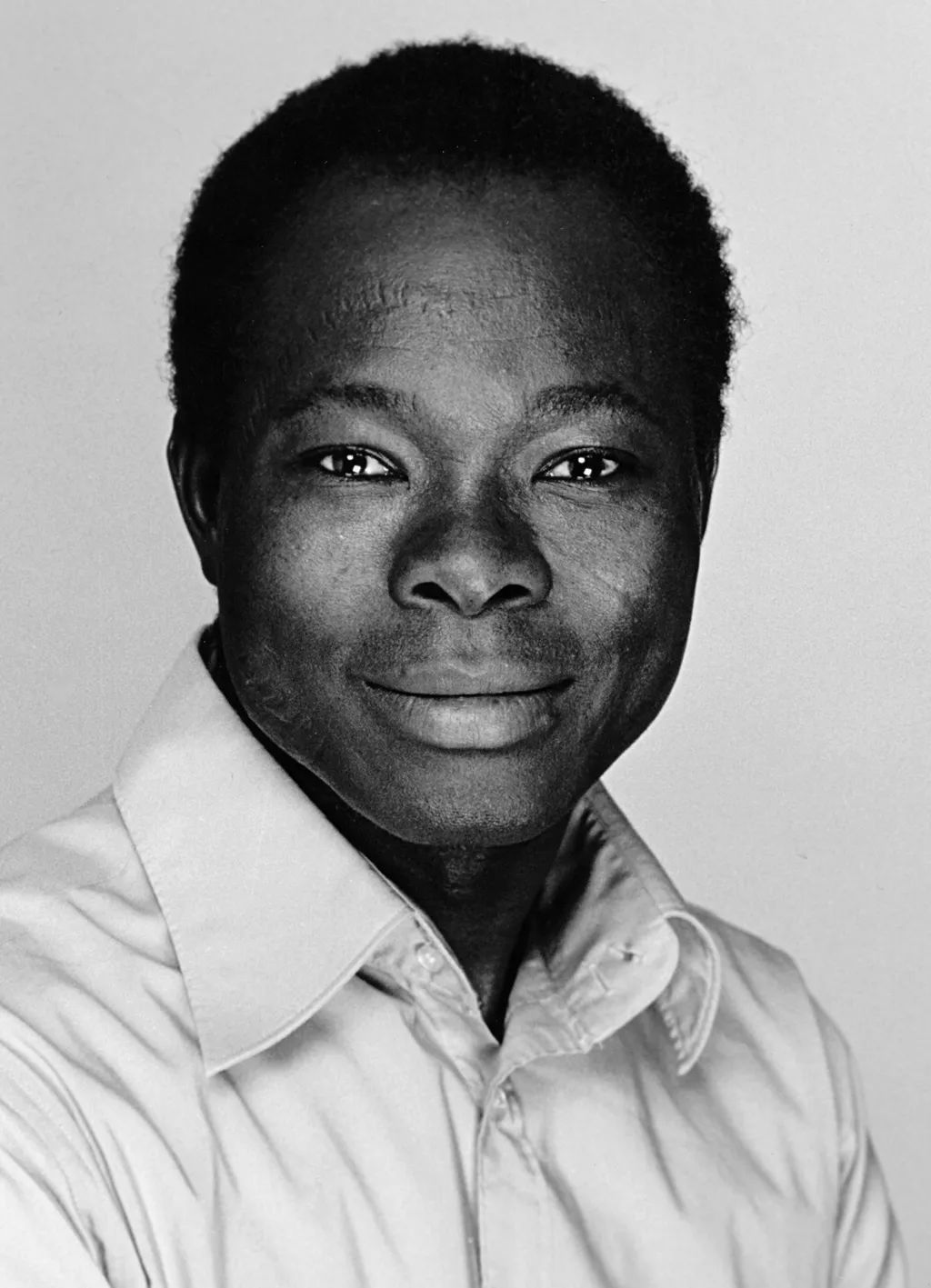

Diébédo Francis Kéré

“我在一个没有幼儿园的社区长大,但社区就是你的家,每个人会都照顾你,整个村庄都是你的游乐场。我整天都为找食物和饮水而奔波,但大家还是淳朴地居住在一起,一起交流,共同建造房屋。我记得我祖母坐在只有微弱灯光的房间里讲故事,而我们则紧紧挤在一起,房间里回荡着她的声音,也将我们包围在其中,她招呼我们靠得更近一些,形成一个安全的所在——这是我对建筑的第一次感知。”

——Diébédo Francis Kéré

Kéré 1965年出生于西非的布基纳法索——世界上受教育程度最低和最贫穷的国家之一,没有干净的饮用水、足够的电力和基础的公共设施,更不用说有【建筑】。

值得庆幸的是,Kéré 是甘多酋长的儿子,他也曾是布基纳法索唯一有机会接受小学教育的孩子。他幼时就长期在外村求学,后来在家乡土地的共同帮助下一路攀爬,受惠于一个国际木匠培训计划,逐渐走向专业建筑学院,终于在四十多岁的时候拿到了德国柏林工业大学的建筑学高级学位,成为了一名职业建筑师。

虽然离开了西非,但是 Kéré 的心从未离开过家乡。在获得建筑学学位后,他意识到与自己受教育的权利连带的责任,建立了“Schulbausteine für Gando e.V.”基金会(1998年更名为凯雷基金会),翻译过来就是“筹建甘多学校”,旨在筹集款项并倡导儿童拥有舒适教室的权利。

建筑标志

“我希望惯例和定式得以改变,人们勇于追求梦想,敢于冒险。富有之辈不应因富有而糜费资源,贫困之家也不应因贫困而放弃重塑生活品质的尝试。每个人都值得拥有品质生活,每个人都值得享有奢华和舒适的机会。个体之间休戚与共,气候环境、民主议题、资源匮乏与每个人都息息相关。” ——Diébédo Francis Kéré

不同于很多世界著名建筑师的设计困扰,Kéré 与家乡的困境显而易见且几乎最难克服:资金。但是他克服了。

建筑师克服了种种困难筹集到了5万美元,计划在他家乡的甘多市建造一所小学。那时他还更像一个社会活动家,他发誓要让年轻一代的孩子们有更舒适的教育环境。

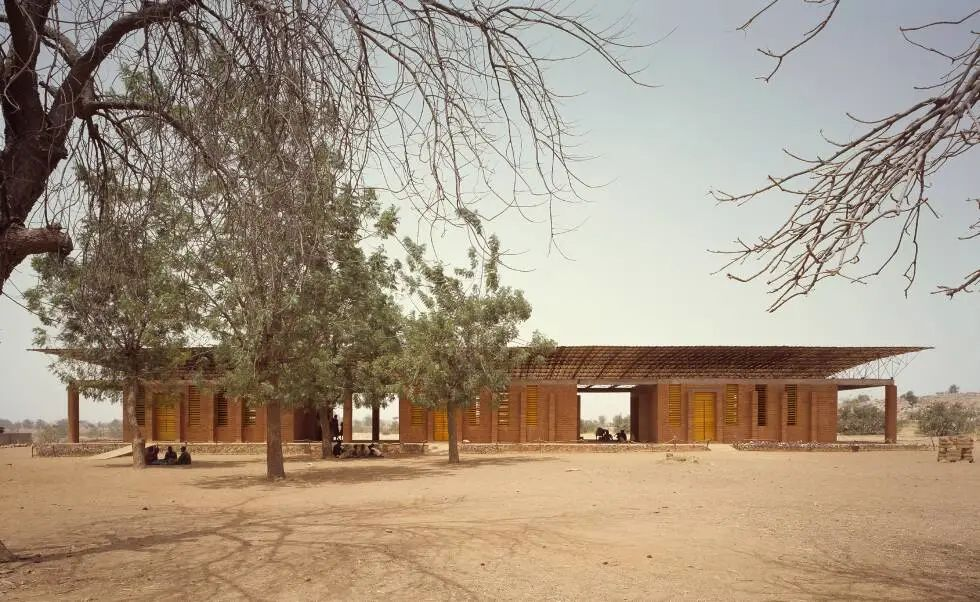

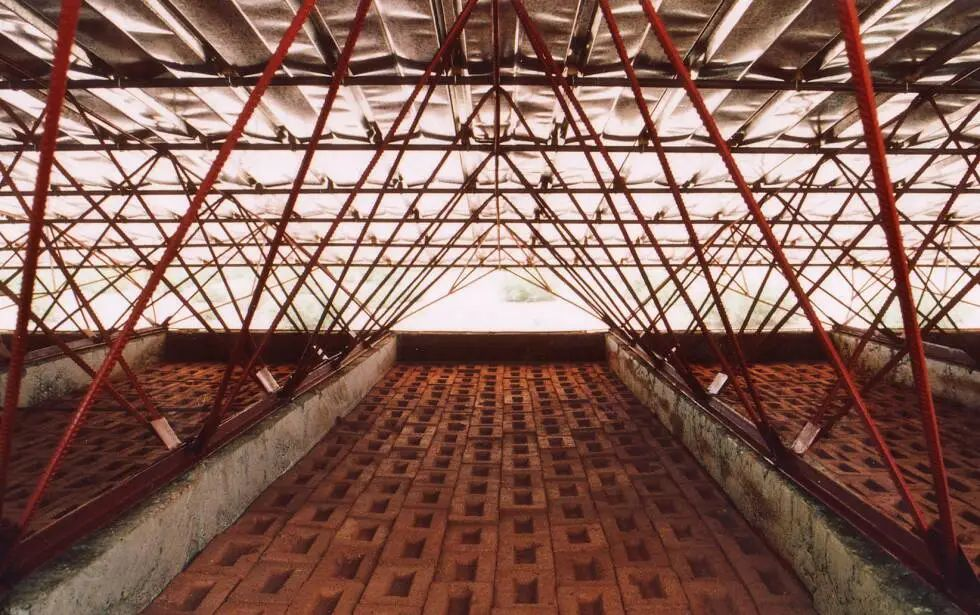

他的第一个建筑作品甘多小学,就是由甘多人民为自己而建造并使用,曾被《纽约时报》评为“二战后全球最重要的25座建筑”之一。从构思到完成,当地群众贡献了他们的智慧、劳动和资源,几乎全凭人工建造了学校的每一个部分。

建筑开始前,村里的人们都在期待着 Kéré 把先进的西方建造材质和技术带回家乡、扎根土壤。可是人们怎么也想不通,为什么这座被全村寄予厚望的第一间小学校舍要用土来建造?在甘多的村民看来,这是穷人才会使用的材料,而且常见的粘土材料几乎无法承受雨季的侵袭。

但其实这是不一样的土——夯土。拒绝对于非洲而言异常昂贵的钢筋混凝土材料,使用产自非洲大地、人民可自制、具有储能性的廉价高热量体块——夯土,堆砌起了全村人的期待。

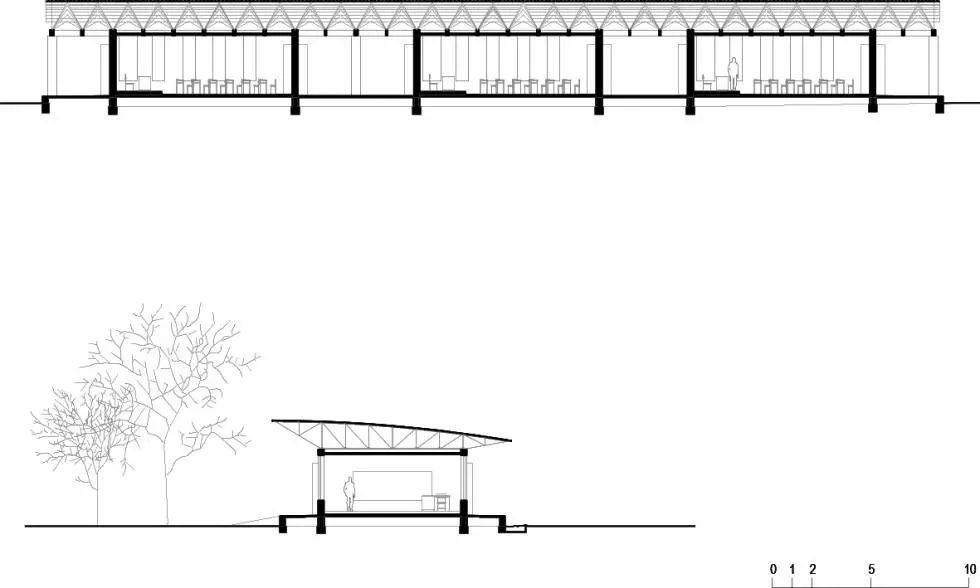

夯土是 Kéré 建筑作品中最常见的材料,几乎成了一种标志。他的另一标志则是双层屋顶与高耸的“烟囱”。

恶劣的极端天气是非洲常态,空调也不是每一个人都能装或者使用得起的。Kéré 通过搭建双层屋顶,利用高度差的风压来形成自然通风;通过“烟囱”自动吸风与排风,帮助了冷热空气的对流,配合夯土的储能性质,让酷热的非洲大地有了一座座“被动式建筑(德语:Passivhaus)”。

从一开始被否认的“土”的使用,到充斥智慧结晶的建筑矗立,Kéré 以自己对本土材料创造性的运用和现代工程理念的思考,回馈了他的家乡。

学以致用

Kéré 以众多教育建筑项目和可持续的社会设计思想,让世界了解非洲建筑,他的作品以及背后的过程都证明了建筑即教育的意义——通过项目的实施去传授知识和技能,并在设计过程中始终考虑地方气候与经济条件。

甘多小学的成功使 Kéré 在2004年获得了阿迦汗建筑奖,并鼓舞他于2005年在德国柏林成立了自己的公司——凯雷建筑师事务所。随着更多的小学、中学、专科学校以及医疗设施的落成,不仅是布基纳法索、肯尼亚、莫桑比克和乌干达等地也纷纷效仿。

他在非洲的建筑作品取得了空前的效果,不仅为儿童提供教育、为病患提供医疗,还为成年人创造就业机会和培训职业技能,从而服务整个社区,并帮助社区的未来实现稳定发展。

普利兹克建筑奖评审团点

“在资源极度匮乏的情况下,建筑扮演着怎样的角色?在突破重重困难的过程中,何为建筑实践的正确途径?是否应甘于保守并承担屈服于不利环境的风险?抑或适度的保守才是实现成果唯一可行的务实之道?是否应满怀雄心以激发变革?而这样的雄心又是否会让建筑脱离实际,而沦为一厢情愿

Kéré以其全部作品向世人昭示:根植于当地的材料,能够创造无限的力量。他的建筑,为社区而建,与社区共存,直观反映出社区的方方面面——从建造、取材、规划到社区的特质都已融入建筑。建筑与其立足的一方土地密不可分,亦与置身其中的使用者息息相关。它们的存在毫无矫饰,却散发出潜移默化的影响。”